La familia en movimiento aparece una vez más sugerida en el cartel publicitario bajo la figura de ese autobús que está asomando su trompa azul, bautizado como “Steve”. Hace pensar en el poster de otra película de las así llamadas independientes, Miss Little Sunshine (2006), en el que por obvias razones el color predominante es el amarillo. Aquí, por el contrario, domina el color azul. Tal vez para subrayar el carácter utópico de este experimento familiar que, por donde se lo mire, representa la contracara de aquella otra película. En Captain Fantastic reaparece la familia, pero no al borde de su disolución, sino más fuerte que nunca. No se trata de la mera perogrullada que sostiene eso de que la unión hace la fuerza. Sus protagonistas optan (literalmente) por entrenarse en una dura disciplina física y mental para enfrentar lo que se avecina: corren por los bosques, escalan la montaña, cazan y pescan. ¿Anacronismo deliberado? Es que el enemigo no es interior; proviene de afuera. Es ese “mundo exterior” (The Outside World) ominoso, para el cual los niñxs no están al parecer preparados. Siempre según los criterios definidos por ese mismo mundo exterior. Ahora, de lo que se trata es de poner en cuestión dichos parámetros, los que delinean al actual estado de cosas de esa fantasía colectiva que se llama el “Sueño Americano”, y que trasvasa las fronteras materiales del territorio, tengan o no tengan muros. La película empieza con una escena de iniciación anacrónica que evoca imágenes de lo que recordamos de El Señor de las moscas, sea en su versión narrativa o en la fílmica, por la brutalidad del ser humano alejado de la civilización y arrojado a su estado primigenio salvaje. Pero esta impresión se desvanece con rapidez para dejar paso a otro imaginario, el de la robinsonada, la fantasía de una existencia idílica concentrada en las cosas que realmente importan para el sostenimiento de la vida. Nada de televisión, ni de las distracciones del mundanal ruido. No sólo el ejercicio en la naturaleza pura y dura, como una condición indispensable para el sostenimiento de las funciones básicas de la supervivencia. Parte esencial de la existencia se encuentra en la lectura de libros y charlas en torno del fogón: el ágape unplugged. El padre es todavía, o nuevamente, el Tótem. Ben, interpretado por Viggo Mortensen (varias veces nominado por este rol y siempre aferrado a su mate), aglutina a sus polluelos, los seis hijxs cuyos nombres son únicos, porque la consigna de la Familia Nueva es generar una forma de comunidad inédita, apartada de la masificación de la vida moderna. La madre, en cambio, está ausente o ausentada. Es el espectro que retorna para dar indicaciones desde una dimensión inaccesible y, por lo tanto, incuestionable. La madre puede mantenerse como la inimputable por excelencia, mientras que el padre parece ser arrojado, muy a su pesar, a la contingencia de eso que se entiende por principio de realidad. La elección que hace esta familia tan particular y que oscila entre un delirio conservacionista y un sano rechazo de la sociedad de consumo, aparece planteado como un proyecto legítimo. Pero tal vez sea demasiado para un presente que, si bien dice proteger la elección libre y la auto-determinación del propio destino, acepta la diferencia siempre y cuando se mantenga alejada, marginada o bien circunscripta, pero lejos, no sea cosa de que se infecte al resto. O de que se atente contra el estilo de vida de las mayorías auto-erigidas como la voz de la racionalidad. La demanda que va a ir asomando insidiosa es hasta qué punto un padre puede decidir sobre los destinos de su progenie. De los seis niñxs, solo parece rebelarse uno, Rellian (Nicolas Hamilton). Los otros apoyan discursiva y materialmente el proyecto construido bajo el formato de un collage en donde se hibridan marxismo y budismo, ecologismo con una dosis de teorías de género. Curiosamente, los momentos de goce siguen estando a cargo de la cultura pop, como se ve en una de las últimas escenas en donde el ritual ancestral se baila al ritmo de Sweet Child of Mine. Maravillosa versión cantada por la hija mayor, Kielyr (Samantha Isler). Es una escena consoladora, pero, sobre todo, cargada de empatía. La película es bella por donde se la mire, y no sorprende que haya recibido una parva de nominaciones por parte del público (¿pero solo para una para el Oscar, la concesión de mejor actor para Viggo?). La pureza de los ideales defendidos a pesar de todo, casi como una rebeldía sin causa, logran velar por momentos la excesiva bajada de línea, cierto maniqueísmo, que por suerte para todos se resuelve al final. Y es apuntalada por una dosis homeopática de humor, que demuestra la inteligencia de criticarse sin doblarse (desopilante la escena en donde deberán pilotear ante el poder policíaco la cuestión del “homeschooling”). La tentación de dejar todo y mandarse a mudar atrapa al espectador solo por un rato, arrobado por esa corriente familiar que nos sitúa en la infancia. La infancia de la especie, pero también la que todxs y cada unx supimos tener. Ahí es que la película también evoca a otro personaje literario, Peter Pan en la Isla del Nunca Jamás con su tropa de Niños Perdidos. Si es que nos abre una perspectiva a nosotros, habitantes irredentos de las ciudades, en realidad el texto parecería estar diciendo que nos deberemos conformar con la resaca de la rebelión de los gloriosos años setenta. Un traje rojo furioso, el viaje liberador, una eco-vida todavía realizable dentro de los términos permitidos por la vorágine del mundo contemporáneo.

0 Comments

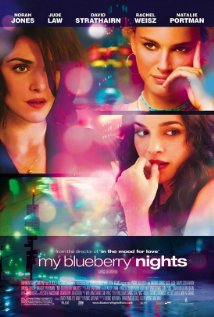

Es sabido: tanto las fiestas rituales cíclicas (Navidad, Año Nuevo, Pascua, Thanksgiving, y todos los modernos o multiculturales etcéteras) son escenario para que se despliegue la novela familiar. Es decir, para que estallen los conflictos larvados durante el resto del año. Lo mismo sucede con las vacaciones. Este es el principio narrativo que da pie a esta película que elige como espacio del estallido de la familia nuclear sueca un centro de esquí en los Alpes franceses. Con el término de “nuclear” se hace referencia a la familia “tipo”: papá, mamá, nena, nene. Aunque en este caso faltaría también el perro. O no pudieron llevarlo... no importa. Las vacaciones de esquí se prestan para la promiscuidad familiar, como aparece muy subrayado en la película. El frío de veintidós grados bajo cero afuera; la calidez de la madera adentro. Por fin todos podemos coincidir en una actividad común, deslizándonos suavemente por las pistas. La familia unida, en dulce montón (aquí el colecho está fuera de discusión). El hotel es moderno y confortable, pero al parecer sus habitaciones no ofrecen algo fundamental: espacio. Los padres salen a tener sus conversaciones íntimas al pasillo, lo que hace evidente lo poco privada que termina siendo la vida intra-familiar. Aún a pesar de los esfuerzos continuados en mantenerla bajo presión en el cocoon. Incluso para los que no vieron la película, el dato es conocido: el disparador es una avalancha. Esta tragedia que no llega a ser, finalmente es. Literalmente no pasa nada en el momento. La avalancha se diluye en una burlona nube de polvo. Pero las emociones van a seguir su curso y no van a parar hasta no llevarse a alguien puesto. O al menos eso es lo que se espera. Pero hay varias, y sutiles, vueltas de tuerca que demuestran cierta indefinición a la hora de realizar un diagnóstico sobre el futuro de la familia. De esta, o de cualquiera. La avalancha coloca sobre la mesa debates vinculados a la familia contemporánea. Cuestiones del tipo de si continúa siendo vigente la pareja estrictamente monogámica o es posible vivir en una pareja abierta a varias relaciones paralelas. En defensa de la primera opción se expresa con aire de militancia la protagonista Ebba, mientras que la segunda está representada por su displicente amiga, Charlotte. O acerca de la naturalización de los roles maternos y paternos en la crianza y protección de los hijos. De nuevo, Ebba quiere demostrar que ella como madre reacciona antes que nada pensando en los polluelos, mientras que el (cretino) de su marido Thomas no sólo los abandona ante el primer atisbo de peligro, sino que encima lo niega. Esto que parece quedar narrativamente certificado en esta escena inicial, la supuesta tesis, va siendo deshilvanada poco a poco, hasta quedar por cierto denegado llegando hacia el final. Sin que se lo niegue del todo, por otro lado. La única coherente termina siendo Charlotte, que no se baja del colectivo ni aunque la maten. Seguro que estaba bueno el conductor italiano. Lo que es interesante de la película es que se inscribe a partir de ciertos rasgos en el género de terror, sin que haya derramamientos de sangre, cuchillazos en la ducha, o pasillos oscuros. La serenidad, tan nórdica, encuentra su eco en las líneas diáfanas del diseño de los muebles, las maderas claras, la ropa interior de lana azulina. Pero entretejida con esta atmósfera plácida y vacacional, el exterior no da más que señales de una violencia ni siquiera disimulada. Lo que se percibe del centro de esquí son los permanentes cañonazos con los que se desatan las avalanchas, así como las andanzas ruidosas de las orugas preparando las pistas al anochecer. O los medios de elevación, que parecen a punto de quedarse varados en algún lugar inconveniente. El peligro está ahí, siempre al acecho. Y esto también está apuntalado por la única música que rasga la serenidad contenida de los diálogos o silencios, unas pocas líneas tomadas del Concierto No. 2 de Vivaldi. Hay algo que mete miedo, no se sabe bien qué. Tal vez, hacer vacaciones de esquí. Algunos apuntes están dedicados a la masculinidad. Uno se queda realmente pensando si Thomas es un mal padre, si algo del abandono que se hace evidente frente a la avalancha es un mero síntoma de algo que venía de antes. Pero en realidad esta solución más bien banal del problema, no está sostenida por la película. Thomas se ocupa de los chicos, es atento con ellos. Muestra empatía con la bronca de su mujer. Si bien en un principio rechaza cualquier articulación discursiva del tema (la denegación es rotunda), después se hace cargo. Llora, se golpea el pecho, se abraza con los chicos. Demuestra que un hombre que llora, o que se descarga gritando (lo que según Mats le va a ahorrar dos años de terapia), no se vuelve por eso débil, sino humano. Pero esta salida también sería muy fácil. La película no da pie para resolverlo así como así. Queda claro que la heroicidad no puede ser más que una simulación para consumo fácil de los crédulos... ¿Los niños? Ah, sí, los niños. Son la tercera pata de este triángulo amoroso. Los niños se parecen a lo que son los infantes actuales, con sus desapegos y sus neurosis. Demandan por un lado, deniegan atención por el otro. Se angustian ante el pensamiento de una posible separación; pero hacen todo lo posible para enervar a los padres. La película tiene la debilidad de abusar de las metáforas. La avalancha, la más contundente de todas. Pero también la de la “foto feliz” del inicio. Basta con ver esa escena de la familia recibiendo instrucciones del fotógrafo profesional, para rumbear en dirección a donde quiere el relato. De ahí a los movimientos oscilantes entre la versión A y la versión B que encarnan los diversos amigos que ofrecen algo de aireamiento a la claustrofobia del núcleo familiar. Ni que hablar de la escena medio surrealista en la que Thomas cae en la discoteca del hotel, diluyéndose en esa masa de Neardentales europeos llenos de testosterona, que se desahogan de sus penas postmodernas tomando cerveza y gritando. Y… sigue siendo más accesible que ir al psiquiatra.  ¿Qué se puede decir a propósito de la más reciente creación de Wes Anderson? ¿Es posible pensar sobre esta película más allá de la fachada de merengue irisado de ese gran hotel que domina todas las perspectivas? Detrás de tanto esteticismo y lujo de detalles, citas y juegos de intertextualidad, ¿hay algo sustancial que pueda permitir trascender el estado de mero ensueño? La mejor definición para esta producción es la que le calza de fantasía feérica, cuento de hadas o, en el más serio de los casos, homenaje. A la literatura (se cita a Stefan Zweig), al cine de entreguerras, a la actividad general de narrar muy en la tesitura de nueva variación en torno de Scherezada: un relato que enmarca a otro, que enmarca a otro... dinámica que se puede bifurcar hasta el infinito. Hay parodia, obviamente, a esos géneros a los que se homenajea, con buenos muy buenos, malos muy malos, pero sobre todo, con una artificialidad permanente tanto de situaciones, como de caracteres y de escenarios. La mejor manera de abordarla es aceptando el juego que se le propone al espectador de “infancear” la mirada. Así es como emergen entonces sensaciones que parecen enterradas y que apelan a una verosimilitud hundida en los sustratos de la infancia. La estética centro-europea ahonda sus raíces en esos cuentos tantas veces leídos, contemplados, repetidos. En particular, en sus versiones de los hermanos Grimm. Una música con melodía de “jodeln” acompaña panoramas de Alpes con montañas abruptas, bosques nevados, rincones barrocos o Biedermeier, instantáneamente decodificados como bávaros o bohemios. Con toques de un Schiele que de pronto sale del closet y se reconoce como queer; de un Klimt vapuleado en el rincón. Con cajas rosadas de donde emergen tortas de colores pasteles (¿los macaron que le sobraron a la producción de María Antonieta?), valga la redundancia. Se anuncia como una producción caracterizada por cierto exceso, sobre todo a partir de un elenco copioso, famoso, allegado al director, que quiere dar la impresión de participar por el placer de estar ahí. Es decir, funcionan más como un club de fans. Una vez vista la película, se tiene la sensación de que dicha estrategia es parte de un pacto que el director ya tiene con el espectador, y que termina de completar la Galaxia W. Anderson, como un elemento más junto con la página web de la película. Se puede decir que constituye una forma de Familia Anderson, la que se crea a partir de las afinidades y no de los lazos de sangre. En cierto modo, la película habla una vez más sobre los vínculos familiares que se establecen más allá de la familia nuclear. Empiezan como alianzas que se arman en parte por la necesidad, por el contexto, pero también por la elección. La familia carnal, por el contrario, suele ser más bien siniestra. En esta película, es lisa y llanamente pesadillesca. Pesadilla de cartoon, se entiende, con el malo estilizado de Dmitri Desgoffes-und-Taxis (Adrien Brody) y su contracara brutal de J.G. Jopling (Willem Defoe). La verdadera familia, entonces, es la que surge por las afinidades del gusto o del espíritu, por la solidaridad o el gesto auténtico de transmitir, sean conocimientos o herramientas para la vida. Así es como M. Gustave (Ralph Fiennes) adopta al joven Zero (Tony Revolori), quien luego devendrá Mr. Moustafá (F. Mourray Abraham). El hotel se vincula con un espacio que es semi-privado y semi-público, y combina muy bien con esa noción de familia. En tanto que propiedad suntuaria, se hereda. Pero a la vez, ese traspaso no es sanguíneo. Metáfora demasiado benévola de Europa, en este caso acepta al inmigrante, Zero, el muchacho que es una nada cuando llega, pero se convierte en Señor. Eso es posible porque existe aún cierta forma de civilidad, la que sostiene casi como el último en su especie el Señor Gustave. La civilidad que es la que un nazismo, también de película, pone en seria amenaza. Como lectura histórica, la narración resulta demasiado equívoca. Este universo es claramente de fantasía. Se apela a la miniaturización, con la estetización del pasado. Es todo un juego. Hay un poco de desorden producido por los hombres de gris, pero luego todo termina bien. Queda flotando una incomodidad no del todo precisa, si se piensa en el significado de la infancia como matriz de interpretación. La mirada de la infancia no es ingenua, ni es rosada. Por eso es que en definitiva, más allá de la agradable sensación que se tiene después de haberse comido la torta, queda flotando la sensación poco confortable de que falta decir lo más importante. Si ese mundo se acabó y sólo quedan salones vacíos, ¿qué es lo que provocó la desbandada? ¿El abandono del glamour y los buenos modales por tedio y aburrimiento? ¿O la brutalidad desatada de un régimen incapaz de aceptar la diversidad, como justificación de unas nada disimuladas ansias de apoderarse de todo? Las preguntas también se bifurcan. Pero ese es otro cuento.  En su tercer largometraje de ficción, Celina Murga vuelve al espacio de la ciudad de Paraná, de donde es oriunda, siguiendo tal vez la idea de que si se quiere trascender fronteras, nada mejor que hablar de lo que realmente se conoce. En ese sentido, una historia que no narra en sí misma nada extraordinario, adquiere proyecciones y claroscuros que la llenan de matices y la vuelven sumamente atractiva. Se ve la maduración desde la inicial Ana y los otros (2003), en un camino que ya había dado una película, Una semana solos (2007), notable por esa rara combinación entre sencillismo y complejidad. Tiene que ver con el abordaje que hace de lo familiar desde sus costados inquietantes, lo que Freud bautizó de lo Unheimlich. Las tramas suelen ser muy simples; el tratamiento de los personajes y de los recursos también. Pero la sensación final para el espectador, es de haber presenciado algo, si no trágico, al menos cargado de una tragedia ominosa, como si fuera una tormenta que no termina de estallar. En honor a la verdad, en La otra orilla se produce el estallido, al menos su antesala. No es necesario mostrar todo. La premisa de “menos es más”, le da muchos frutos en esta producción. Lo central del film es la atmósfera pesada que se va creando desde los detalles más cotidianos e insignificantes, aquellos que se nos pasan más bien inadvertidos. A partir de una frase dicha a destiempo se construye una cierta negación a ver al otro en tanto que otro y no mera proyección de uno mismo. O bajo la forma de una advertencia a la que no se le presta atención, porque es más importante concentrarse en lo nimio, por eso de que cada día tiene su propio afán. En principio se la puede definir como una historia de pasaje de la infancia a la siguiente etapa, la que suele llamarse de la juventud. El personaje central, Nicolás (Alián Devetac), es un adolescente. Está cursando el último año del colegio secundario y ya piensa en la carrera universitaria. Es el hijo mayor de una familia algo particular. No alcanza con definirla como ensamblada, o “patch-work”, porque la paternidad aparece ejercida a medias. El padre tiene dos familias a la vez, desde una modalidad que adquiere algo de perverso, en dirección al sadismo, porque las dos conviven en la misma ciudad. Vive con uno de los núcleos familiares, mientras que mantiene al otro que es más numeroso (madre con tres hijxs). No se aclara el contexto que ha llevado a esta situación. La mirada del espectador alcanza a ver algunas escenas en la vida de esta configuración tan particular, pero que se le hace no tan exótica. La mujer “segundona”, mamá de Nicolás, es consciente de su rol; pero al parecer, la mujer “primera” no. Esto abisma a los personajes en una serie de subterfugios, silencios, mentiras, negaciones, de las que los adultos no se hacen cargo, lo que obliga a los niños a asumirlas. Lo más notable de la película, entonces, es el tratamiento que se hace de los personajes infantiles y de la mirada a partir de ellos. Se trabaja el mundo de la infancia desde su lucidez y permanente interpenetración con el de los adultos. Excelente el trabajo de cruces de miradas, soslayos, desviaciones, que dan materialidad a las intensidades, todo eso que circula pero no adquiere un nombre. La figura paterna, el Jorge al que da cuerpo Daniel Veronese, está delineada también desde la sobriedad de recursos. Lo cual habla de hasta que punto se evitó un trazo grueso en el que hubiera sido muy fácil aterrizar. No deja de ser la materialización del paternalismo más burdo, de la sociedad patriarcal con todos sus vicios y violencias. Tal vez, ese único momento grotesco se pueda encontrar en la escena de la whisquería. Aunque como todos sabemos que sin clientes no hay prostitución, es evidente que no adolece de verosimilitud. El parricidio en la película no pasa de lo simbólico y no llega a ser material, como en la película de Lucía Puenzo El niño pez. Sin embargo, en ambas anida la misma furia, resultado de una sensación muy profunda de incomprensión, una brecha generacional que se exhibe como una herida sin aparente posibilidad de cicatrización. Padres cultivados, representantes de una clase empoderada, deseosos de transmitir una herencia. Lo único que logran es que todo estalle por los aires. La razón tal vez sea que ese deseo no se reconoce en el otro ni lo tiene como destinatario. Los gestos de transmisión sólo revelan narcisismo. Se agradece profundamente la escena del karaoke. No sólo por la manera en que se manifiesta la fuerza adolescente a través de la poesía y del arte, aunque sea ajeno y se ejerza por imitación. Andrea y Nicolás corporizan en ese momento la felicidad, que si bien es pasajera y humilde, es una señal de autenticidad, de todo el potencial que está ahí y que los adultos no suelen ver. Funciona en contraste magnífico con la decadencia y la tristeza de la whiskería. Los rescata y nos rescata de la depresión, en un pasaje de enorme empatía. Será tal vez porque los dos le ponen voz y cuerpo a Charly García, a “Rezo por vos”. Entonces es posible entender que el acto final de Nicolás responde a una forma rara de amor, ese “amor sagrado” que implica asumir una subjetividad autónoma, a pesar de las consecuencias y aunque les duela a los demás.  Abordar una película que llega con una importante carga de expectativas siempre resulta un poco injusto para la película. Pero es el precio que tienen que pagar por venir con un premio pesado como la Palma de Oro del Festival de Cannes. Si es que este tipo de premios le juegan a favor o en contra, en realidad es una cuestión que responde a la lógica del mercado y cada día menos a la excepcionalidad o la calidad. Se aplica bastante a este caso. Ya se ha dicho y escrito mucho sobre esta producción, que no sólo aparece en las listas de los títulos top del cine independiente, sino de las mejores del año pasado. Aquí va mi comentario. La primera impresión es que se trata de otra película francesa más, pero un poco más larga. Bastante más larga. Tres horas de más de lo mismo. Es decir, Cannes meets Hollywood. En ese sentido, la pregunta gira alrededor de cuál es la tan mentada novedad premiada. No es que sea mala. El cine francés sigue ofreciendo en parte un alivio a una estética de lo espectacular-sin-contenido, que es el signo del actual cine de entretenimiento. Y lo que La vida de Adèle pone en escena es la estética del cine-tiempo, que le da al espectador la posibilidad de ver y pensar a la vez, de detenerse y seguir los pasos de esos personajes que ocupan la pantalla, o que se salen de la pantalla para introducirse en su universo, sin necesidad del recurso al 3D. Vale entonces la morosidad, que por momentos se convierte en tedio, y por momentos en delectación. En cuanto a la discusión por el realismo, que se vincula antes que nada con la verosimilitud o con el pacto hacia el espectador, convengamos en que resulta demasiado ingenua para interpretar esta como cualquier otra película. El cine es artificio, algo que está bastante fuera de discusión a esta altura del partido. La película no es más realista que cualquier texto y su literariedad aparece subrayada desde el comienzo por el hecho de que abre y cierra con escenas de literatura. Una clase de la escuela media leyendo a Marivaux; una clase de escuela primaria leyendo literatura infantil. En el medio un periplo sumamente arbitrario de una muchacha en apuros. Lo de arbitrario es porque no se trata sólo de una cuestión de montaje y selección, algo esencial al cine. Cómo narrar si no, varios años de la vida de alguien en tres horas. Abrir y cerrar con escenas de lectura da una cierta pista para entender lo literario, el funcionamiento del artificio. Eso me lleva a pensar, además, lo siguiente. En la primera escena los estudiantes leen en clase con el profesor La vie de Marianne de Pierre de Marivaux, texto que es comentado y parafraseado. La selección del fragmento leído en clase tiene que ver con la peripecia que da comienzo a la acción, el encuentro fortuito pero crucial entre Adèle, la niña supuestamente proletaria, y Emma, quien desde ese momento queda a cargo de su educación sentimental. En otro momento, los estudiantes comentan en clase con otra profesora la tragedia de Sófocles, Antígona. Nada más, y nada menos. La adolescente rebelde que cuestiona a la Ley paterna y al Estado. Marivaux, en quien creo que también suele pensar Woody Allen, pone en escena experimentos a los que somete a una serie de personajes que sirven más para resolver tesis planteadas racionalmente de antemano que a profundizar en ideas o sentimientos. Son como marionetas, a las que se coloca en un escenario y se les proponen algunos desafíos, juegos de amor y desencuentro. Tal parece ser, así lo veo, la dinámica de esta película. A pesar de la insistencia obsesiva de la cámara en retratar primeros planos (de hecho la película consta más de primeros planos que de otra cosa), no llegamos ni remotamente a palpar los sentimientos, deseos, ansiedades, temores, de estos personajes. Ni siquiera los de Adèle, centro absoluto de toda el asunto. Incluso, para ser justos con Emma, su reacción rayana en la neurastenia que termina con la violenta escena del repudio de Adèle, aparece como surgida de la nada, no tiene ni un antes ni un después. Sí, ya se la había visto flirteando en la fiesta con otra; se la ve también en pareja con ella un tiempo más tarde en el momento de su consagración como artista. Pero falta todo el desarrollo de la relación entre ella y Adèle, escatimado a la mirada del espectador que deberá adivinar el tedio, los rasguños y moretones que se producen con la convivencia. Ni que decir de la manera en que a partir de la primera hora de proyección el entorno social de Adèle se evapora en el aire. De pronto, no tiene más familia, ni amigos, ni nada. Sólo colegas de trabajo. Es ella sola y su circunstancia. Pasando a ésta, su lesbianismo queda entonces en el centro de la escena. En ese sentido, la película tiene el mérito de dar visibilidad a un amor lésbico, un tema que si bien no es infrecuente en el cine, pasa bastante desapercibido para la crítica de cine o la recepción en general. Es un tema que queda relegado (no sin alivio) a los festivales de cine queer. Pero (siempre hay un pero), volvamos a lo espinoso. Y aquí debo decir que la película no me gustó, aunque pienso que es una buena película, es decir, una que permite pensar y debatir y no dejar indiferente. Si la miro desde las premisas de las teóricas críticas feministas de cine, y me remonto a 1975 y al famoso texto de Laura Mulvey “Visual Pleasure and Narrative Cinema”, se justifica que la autora de la historieta que sirvió de base al texto haya criticado la película por misógina. No sé si yo llegaría tan lejos, pero lo cierto es que no es una película sensible a las exigencias de un cine feminista. Hay una fechitización de la imagen femenina, tal y como la criticaba Mulvey, la mirada que encara a la mujer como fetiche, que erotiza la imagen, que la convierte en mero objeto de la mirada patriarcal. Hay más que suficientes escenas de Adèle, (y se suma un nuevo sex symbol a la lista que va de Marilyn Monroe a Sylvia Kristel) alias Adèle Exarchopulos... durmiendo. La cámara se enamora de esa bella durmiente. Pero no se la ve en su vida cotidiana como sujeto activo. Es también bastante cuestionable la puesta en confrontación de las políticas sociales, que se suponen encarnan Adèle y su medio, con las políticas de diversidad de género, colocadas del bando de Emma y Cía. ¿Son dos bandos irreconciliables, separados por una mera cuestión de clase y/o educación? ¿Emma no se interesa por las manifestaciones en favor de los inmigrantes y los estudiantes, etc.? ¿Tanto lo cuesta a Adèle incorporar los avances en derechos sexuales como parte de la otra lucha? ¿Todo pasa entonces por o comemos spaghetti bolognese o comemos ostras? En el fondo, cabe la pregunta acerca de qué tan desprejuiciado es el abordaje de un tema que merece ser tratado, el amor entre mujeres, realizado a partir de una mirada que no entiende la especificidad de la diferencia, del ser mujer. Una pareja, es una pareja, es una pareja... Pero la película no pone en escena a una pareja, su enamoramiento, ascenso, descenso, crisis, sino que se queda tildada con una mujer en estado de transición, congelada en el ámbito en donde resulta más inofensiva, el de la imagen.  Este director cuya particularidad reside más bien en crear atmósferas, se ejercita aquí en una película “americana”, aunque no haya sido la primera en atravesar el océano. La primera había sido Happy Together (1997) que transcurre en Buenos Aires. En My Blueberry Nights retorna una vez más al tema obsesivo de los desencuentros amorosos, de la pregunta en torno a qué necesidad hay de sufrir por amor. En la versión "argentina" del desengaño, y a pesar del extrañamiento que muy bien trabaja desde el exilio y el desarraigo de dos hongkoneses, logra captar mucho de la desesperación de una ciudad que va camino al derrumbe. En la versión “yankee”, es más la mistificación de esa cultura de neón y de tartas lo que baraja como si fuera un juego de caleidoscopio. Hay una evidente evocación a Edward Hopper, tan amado por los cineastas a la hora de hacer cine costumbrista o de parodiarlo. Pero tal vez esto se deba al marco de referencia que ofrece el espacio del café. De ahí se sale, allí se vuelve, para cerrar un periplo que dura casi un año. Más exactamente, trescientos días. La película intenta ser táctil y gustativa, cuando de tanto en tanto la pantalla se ve cubierta por el helado en el momento de derretirse sobre la tarta caliente de arándanos, las “blueberries” del título. Se juega a un tipo de visión fragmentada, como biselada. La mirada aparece continuamente obstruida por las letras de los ventanales del café, por los carteles. Y la fragmentación se subraya con la línea del metro que corta la noche, suspendido en lo alto. Esta imagen, que podría hacer pensar en la modernidad y sus ciudades llenas de solitarios, produce el efecto contrario, de anacronismo. En gran medida, porque todo es retro, como en las películas anteriores, citadas de diversas maneras: Chungking Express (1994), In the mood for love (2000), 2046 (2004). Todo remite a una iconografía de la que este director parece haberse adueñado, y que incluye desde la música hasta la saturación de colores, pero sobre todo las luces. Estridentes, tenues, blancas, de colores. Se suceden como los brillos de una bola de espejos que queda girando después de que pasó la fiesta. En cuanto al relato, es la historia de Elizabeth, Lizzy (Norah Jones), y del trabajo que tiene que llevar adelante para superar el abandono de su pareja. Por momentos se la ve más furiosa que enervada. Pero queda claro que se encuentra presa en la melancolía. La decisión de irse de viaje resulta muy acertada. Ya lo aconsejaba hace mucho Lito Nebbia. New York, Memphis, Nebraska... la película cita al género de la road-movie sin pertenecer a él, como si se hiciera cargo de que no es una película norteamericana. De ese modo la historia de Lizzy empieza a desplegarse como un biombo, y las caras de las otras y otros que va encontrando en sus nuevos destinos no son más que diversas maneras de verse a sí misma, como en espejo. En parte, es una manera de decir que no es la única que sufre, ni mucho menos la más desdichada. Una vez relativizado su dolor, puesto en contexto, le queda entonces espacio para poder no sólo observar, sino actuar. Se topa primero con el desastroso matrimonio de Arnie (David Strathairn) y Sue Lynne (Rachel Weisz), muy autóctonos los dos, con sus acentos y su violencia pasional. Lizzy escucha y también protege; sabe abrazar cuando es necesario. Más bien trágica, la experiencia de esta pareja sureña la confronta con la vulnerabilidad tanto de hombres como de mujeres, y con el fracaso a pesar del amor. Luego le toca seguir viaje y su siguiente escala será más pintoresca. Trabaja en un casino, lo que le permite no sólo encontrar a Leslie, una Natalie Portman vulgar y desenfadada, sino darse cuenta de que al fin el amor no es más que una adicción. Si ya se había visto el vínculo entre amor y alcohol, ahora se trata de otro vicio, el juego. Uno se juega todo en la mesa y no hay racionalidad que valga. Se gana o se pierde. A veces toca una cosa, a veces la otra. Es el azar, que le dicen. Darse cuenta de que ella, como todos, existe a partir de la mirada del otro, le permite entonces volver e intentar de nuevo con Jeremy (Jude Law), que la estaba esperando. Se invierte el mito clásico de Ulises y Penélope. Ella sale, manda postales; él se queda haciendo pasteles. En ese sentido, es un relato que visibiliza mucho a las mujeres. Y no desde la simple delectación, aunque hay mucho de esto en una cámara que está fijada en los rostros. Son mujeres fuertes y autónomas, que se permiten tener como fetiche al auto, la quintaesencia del American Dream, ya no un par de zapatos. Lizzy ahorra para comprarse un Buick. Leslie comete su pequeño parricidio simbólico robando el Jaguar del papá. Sue Lynne, una mujer de otra época, una pin-up si se quiere, se sube con total elegancia a su descapotable, del cual alardea. Cada mujer, un estilo. Todas distintas, todas en la ruta.  La vi por primera vez en una avión y me gustó tanto que la volví a ver. Quería corroborar que no había sido sólo una impresión pasajera. Se trata de una historia de educación sentimental, pero que se abre en dos direcciones, la de un hijo ya adulto y la de un padre hacia el final de su vida. La película reflexiona también sobre la memoria, su funcionamiento, y los pasos necesarios para poder llevar a cabo el trabajo de duelo. No sólo los administrativos, aunque éstos aparecen consignados. De ahí el uso del flashback para narrar, los cambios de perspectiva, la fragmentación, la vacilación (¿tenía un sweater a rombos o un sweater violeta cuando hizo su anuncio?). Se inserta no sólo en una perspectiva familiar o individual, sino también colectiva y social. La narración empieza con la muerte del padre, Hal Fields, maravilloso Christopher Plummer. Abre con su muerte, pero nos muestra a un Hal más vivo que nunca, como si su vida hubiera comenzado recién ahí. Para ser exactos, su verdadera vida comienza cuando muere su esposa Georgia, viudez que le permite realizar la postergada salida del closet. Sale con bombos y platillos, con fuegos artificiales, con la desmesura que busca recuperar en un breve espacio de tiempo (el hombre tiene 75 años) todo lo que hubiera debido caber en esa vida anterior y no tuvo lugar. El amor, el romance, la militancia, las rondas de amigos, la sexualidad. La historia está narrada desde la perspectiva de Oliver, un melancólico Ewan McGregor, que intenta recoger los pedazos en que se convierte su propia vida luego de estas dos muertes. Un rompecabezas. La vida de Oliver parece ir en sentido contrario, ya nació viejo. A los 38 años se ve como la persona más triste del planeta. Teoriza sobre la tristeza, la dibuja, la destila en cada uno de sus gestos. Enerva a sus amigos que lo quieren igual, a pesar de su obsesivo regodeo en la apatía. Es un buen hijo de su padre, de la misma manera que lo había sido de su madre. Lo cuida amorosamente, lo acepta, lo acompaña en sus andanzas. Adopta a su perro Arthur, un terrier con el que mantiene serenos diálogos correspondidos. Le habla a Arthur con la misma parsimonia con la que se dirige a Hal o a Georgia, como si él fuera un padre comprensivo y magnánimo, acabado ejemplar de la educación antiautoritaria. Los roles están trastocados. Evidentemente la culpa es de esa sociedad de post-guerra, la de los años '50, en vías de liberación pero todavía constreñida por severas normas de comportamiento, sobre todo en lo relativo a la sexualidad y al género. Un sociedad que sólo puede generar sujetos presos de la melancolía. Por eso, entre las postales que el narrador exhibe como siendo parte del álbum familiar-social, el hecho político ominoso no es la muerte de Kennedy sino la de Harvey Milk. Y el álbum es tanto familiar como social, porque lo personal es político, como sabemos gracias a las feministas. Si se quiere, la ausencia notable de la película son las feministas y sus aportes a la liberación tan homenajeada. Los comienzos del título no sólo involucran a Hal, por eso se habla en plural. También incluyen a Oliver que conoce a Anna, otra solitaria, sujeto nómade contemporáneo. Anna, francesa, habitando hoteles. Que vive siempre al borde del suicidio paterno, es decir perseguida por la amenaza de un padre que quiere matarse y no lo hace, y la confina a un gesto congelado de permanente huida. Ella es actriz. Tanta imperfección tal vez no sea más que la condición justa para comenzar algo ni ideal, ni perfecto. Algo... Oliver se aferra a la excusa del fracaso matrimonial de los padres para no cimentar relaciones duraderas. Pero a los 38 esa excusa ya no sirve, ni siquiera a pesar de la auto-conciencia que lo impulsa a ir disfrazado de Sigmund Freud a la fiesta de Halloween. ¿A quién quiere engañar con esa pipa y esa barba postiza? Hacen falta algunos parricidios, lo que no supone matar al padre, sino rescatar al padre imaginario y su destino luminoso (perdón, no puedo no introducir a Julia Kristeva), el que invita al goce y al ágape. Éste es, claro, Hal. La mirada del hijo, más allá de su tristeza, de hacerse cargo de la mochila, es comprensiva. Acepta con una dosis de estoicismo la sexualidad del padre, disfrutada, exhibida. El duelo parece recién concretarse cuando él logra aceptar que el padre amaba también a otros, sobre todo a ese Andy tan desparejo, tan desgarbado y fuera de sitio. La película es sobria, tal vez para que no caigamos en la trampa de que está todo resuelto ahora que vivimos tiempos más relajados, más políticamente correctos. Las postales del presente son bastante impersonales, como esos pasillos del hotel lujoso en donde vive Anna. La noción de hogar se diluye, por eso hace falta volver a nombrar las habitaciones de la casa cada vez que se la muestra: ésta es la cocina, ésta es la sala en donde comemos, éste es el baño. La gran transgresión de los muchachos de treinta es hacer “graffiti” mientras nadie mira. Si la alegría de los años '50 era una mera impostación, ¿cómo definimos entonces lo que es la alegría ahora que estamos de vuelta de todo? De alguna manera exquisita, se trata de asumirnos como eternos principiantes.  Haz clic Otra vez los neoyorkinos le declaran su amor a la ciudad. Y va una más... Con la estética de Woody Allen, pero aggiornada para la generación de Lena Dunham. Es decir, esta película de Noah Baumbach, que ya nos ha deleitado con otras de su creación (a no perderse Margot at the Wedding; además es co-escritor de Life Aquatic), retoma las andanzas de unos personajes a los que se supone que la edad ya les llegó, pero todavía no la encontraron. Es como si nos hubiéramos quedado metidos en la eterna Manhattan (1979), persiguiendo a Mariel Hemingway una vez que es dejada en libertad por el protagonista, Isaac (Woody Allen en persona), para que pueda continuar con su vida, ya concluida su educación sentimental. Y aquí tenemos a Greta Gerwig, dando cuerpo a la Frances del título. La misma ingenuidad de Mariel, su misma rubiedad, sumada a una dosis exacta de empuje como para poder rebelarse en los momentos precisos, y... cambiar de departamento. Frances va dibujando una cartografía por la ciudad, con altas y bajas en correspondencia con los vaivenes laborales, pero sobre todo, relacionales. O mejor sería decir, para hacerle justicia a la profesión que intenta esforzadamente llevar adelante, va bailando una coreografía por los barrios de NY, al ritmo ya no de Gershwin sino de David Bowie. There's no sign of life, tararara ta ra ra..., I'm lying in the rain, but I never wave bye-bye La película abre con unos diálogos tan rápidos que uno casi no los puede seguir. Y son tan banales como acelerados, al punto de que uno se da cuenta de que no es necesario seguirlos. No pasa por los diálogos, sino por tratar de entender como se arman y rearman esos triángulos ¿amorosos? No es amor: es amistad, es complicidad, es dependencia. ¿No es amor? Es lo que el psicoanálisis (lacaniano) ya captó en la estructura triangulada del deseo. En realidad el deseo se estructura a partir de ese Otro, pero no como objeto de mi deseo sino como lugar de mediación, en tanto que el Otro del Otro, que es el deseo de sí mismo. ¿A quién quiere finalmente Frances? ¿A su amiga del college? ¿Todo se complica tanto para que en definitiva sea tan fácil? Porque si no, ¿a qué viene esa fijación con Sophie?, quien alevosamente la deja plantada luego de la primera escena, en la que se juran compañerismo eterno. Tan amiga no era entonces. Pero al final parece que sí. Y, bueh. Nadie es perfecto. A Frances le toca vivir con Benji y con Lev, con quienes conforma un segundo triángulo, tramado de androginia. Con ellos, es un pibe más. Benji y Lev son dos chicos ricos, que por eso la pasan bomba. Es lo que uno se imagina como la vida en NY, no las andanzas patéticas de Hanna/Dunham y sus amigas. Pero Frances está más bien de este lado de la raya. Trabajos precarios, sueños borrosos de artista, regresiones pesadillescas. Como cuando tiene que trabajar sirviendo vino en un catering, en el college en el que estudió, y volver a vivir en los dormis. Nada enviadiable el panorama. Sobre todo si ya se tiene veintisiete años. Frances habla de sus veintisiete años como si todavía estuviera en su adolescencia. Pero no es más una teen, y esos años dorados pasaron hace rato. Entonces eso de “no soy bailarina, sino aprendiz” adquiere un tono de sordidez, una disonancia espantosa con las luces y sombras sólo en apariencias suaves y fluidas de esa NY en blanco y negro. En la película de Woody Allen, los personajes al menos pensaban que estaban haciendo algo de provecho con sus vidas. No sólo comprando Ray-Bans o yendo de fiesta en fiesta. La cosa no es tan mala, porque la lección de Woody ha cuajado. Dejalo, que siga fluyendo. No te aferres a un argumento. Bueno, viene con moraleja. La moraleja es que para crecer realmente hay que tragarse algunos sapos. Ser abandonado, pero no dejar de buscar. Hacer algo de lo que luego debamos arrepentirnos, como Frances que se endeuda para ir por cuarenta y ocho horas a París. Al menos, siempre tendremos París (no podía faltar este horizonte utópico). Aceptar algunas reglas escritas en la letra chica del mercado laboral. Como por ejemplo trabajar de secretaria mientras se pavimenta la rutilante senda de la fama y el éxito, que probablemente nunca llegue. Sobre todo si es la única forma de pagar el alquiler. Lo importante de no negarse a la experiencia, aunque parezca un simple hilvanado de hechos intrascendentes, de idas y de venidas, es que en última instancia es de ahí de donde proviene la fuente de la inspiración. Puede ser que el dibujo tarde un poco en adquirir cierta nitidez. Pero los pasos van dando forma a ese rostro que te mira y es mirado. para modificar.  Esta película norteamericana transcurre en el sur de Chile y está dirigida por el chileno Sebastián Silva, también responsable por La nana (2009) y Crystal Fairy & the Magical Cactus (2012). De hecho, Magic Magic funciona en conjunto con Crystal Fairy..., no tanto por lo argumental, aunque se vuelve a la relación Chile-EEUU, como por el escenario y por el rol que juega en ellas el actor Michael Cera. El reparto incluye actores de varias nacionalidades. No sólo aparece la muy conocida colombiana Catalina Sandino Moreno, lo cual nos hace pensar a los que vivimos hacia el sur de la frontera del Río Bravo que para los americanos del norte, todos los latinoamericanos somos figuritas intercambiables (como si el castellano no tuviera modulaciones, bah). De todos modos, lo sintomático de estas dos películas es el inefable Michael Cera. Ambas parecen haber sido hechas exclusivamente para él y el nuevo perfil que está tratando de definir, una especie de loquito o más bien un inimputable (algo que lleva a la parodia en This is the End, 2013). Todos amábamos al chico torpe y naïve, aureado por un gigantesco Superyo que le impedía moverse con comodidad en cualquier medio social, sea éste su familia disfuncional en la serie Arrested Development, o el bobo que dejó embarazada a Juno, o el impenitente que peleaba por su chica en Scott Pilgrim vs. The Animation (2010). Bueno, digamos que aquí ya estaba en transición, como una larva. Pegó el salto de Canadá a Chile, la otra punta del planeta, y evidentemente se pasó también a su lado oscuro. Es decir, ahora le toca el turno de entrar en escena al Ello. Lo interesante de Magic Magic es que, si bien en un principio parece estar claro quien es el malo de la película, esa certeza va virando lentamente, conducida por un suspenso bien dosificado. Empieza como una película casi costumbrista, con un grupo de estudiantes que van a pasar unos días a una casa alejada de toda civilización, inserta en medio de un espectacular escenario natural. La mezcla de chilenos y norteamericanos funciona como la descripción de un contexto cada vez más habitual, la de una cultura global que en apariencias achica las distancias tanto físicas como de imaginarios. La película se va transformando en un thriller psicológico, que explora no tanto las fronteras nacionales y sus posibles conflictos, como las que separan los diversos niveles de la subjetividad. O tal vez, una de esas problemáticas como metáfora de la otra. Gira también en torno de los riesgos de esas fronteras inestables que estallan en los aires frente al estímulo correcto, que puede ser cualquier estímulo. No es tan fácil determinar la fuente detonante de los estados neuróticos o psicóticos. Al final, pocas cosas le quedan claras al espectador. La magia se refiere entonces a un estado de enajenación inducido, que hace perder pie a la razón occidental y la deja bogando en la nada. La chica en problemas es Alicia (Juno Temple), la prima de Sara (Emily Browning), una estudiante norteamericana en plena estadía de intercambio. Una situación perfectamente normal. Alicia, que nunca había abandonado los límites seguros de su país (¿seguros?), ahora se encuentra en un territorio extraño y ominoso. Todo huele a premonición o amenaza, desde el vuelo de los pájaros, hasta el susurrar del viento en los árboles. Los que la rodean se manejan con ciertos dobleces y gestos antipáticos, en especial el loquito de Brink (Michael Cera) o la temperamental Bárbara (Catalina Sandino). Ahora caemos en la cuenta de que éste nombre no resulta casual. Porque de lo que se trata es de un conflicto de larga data americana, el choque entre la civilización y la barbarie, bajo la forma de la confrontación entre la América Hispana y la América Anglosajona. Pero las discusiones en torno a la civilización y barbarie también están presentes dentro de la América Hispana en la coexistencia de otras fronteras, como la que se genera entre la población resultante de los procesos colonizadores y los pueblos originarios, los Mapuches. La pregunta obvia es a qué nos referimos cuando hablamos de civilización, y viceversa. ¿Es esa frontera tan clara de delinear? Las dosis de una y otra fórmula nunca se encuentran en estado puro, y la obsesión de pureza sólo conduce a la destrucción, sea de sujetos, de espacios, de culturas. En resumidas cuentas, la película es una travesía postmoderna hacia el corazón de las tinieblas, con notables pinceladas a lo Hitchcock. Mete algo de miedo. Nos pone ante la sensación incómoda de que la psique es un territorio demasiado incierto. Intentar manipularla es como jugar con fuego. De hecho, literalmente Alicia se quema. En tiempos pasados, a las niñitas se les contaba el cuento de Caperucita Roja antes de que se internaran en el bosque. Magic Magic es una fábula para contarles a las niñas, antes de que salgan de viaje por el mundo. En ese sentido, termina siendo un cuento de hadas... a fairy-tale. clic aquí para modificar. 12/2/2014 0 Comments In a world... (2013) Esta película es un buen ejemplo de hasta qué punto la industria cinematográfica hace compromisos con las demandas de las teóricas feministas, según la premisa de “se dobla, pero no se rompe”. Se trata de una comedia. Por lo tanto, los personajes están siempre a punto de caer en el abismo, pero al final se salvan... todos. En el camino se permite hacer algunos pequeños movimientos en dirección a lo que Judith Butler llama “el corrimiento de la norma”. ¿Caerá bajo la ley del Efecto mariposa? Se verá próximamente. La cosa es así: Caroll, protagonizada por la propia directora novel y guionista del film Lake Bell (guauuu, mujer orquesta), parece una adolescente en talle 38. Es decir, tiene 30 años, pero no ha logrado todavía encontrar su lugar en el mundo. Empezando por un departamento o algo parecido. El padre la echa amablemente de la casa al comienzo de la película, porque decidió convivir con su novia que tiene la misma edad de la hija. Es decir, si es un cabrón, que no se note. O como esa de “porque te quiero, te aporreo”. Sin demasiado dramatismo, Caroll hace el bolsito y se va a dormir al sofá de su hermana. Ésta, por su parte, agrega una segunda línea, algo innecesaria desde el punto de vista dramático, pero que tal vez sirva para subrayar el papel lábil y dependiente de estas dos hijas. Dani, así se llama, está en un momento de duda acerca de su matrimonio y casi, casi, cae en la trama de un irlandés seductor, que la atrae justamente por su acento exótico. De acentos trata toda la película, de voces y de modulaciones. Caroll trabaja como entrenadora de voz. Su deseo, no obstante, apunta a avanzar en una profesión en la que su padre se ha destacado y ha hecho carrera, que es la de hacer los “voice-over” de los trailers de las grandes producciones de la industria cinematográfica. No es como heredar una farmacia. La lucha y la competencia son terribles, porque parecería ser que los egos juegan un rol central y empañan el profesionalismo inherente a toda profesión liberal. A lo que se suma, que existe un claro techo de cristal. Y aquí se juega la parte feminista del film. Lograr el puesto para cubrir la voz del trailer de una cuatrilogía personificada por mujeres (se la ve fugazmente a Cameron Díaz en el papel de la amazona revolucionaria que dirige una horda de féminas para recuperar su territorio), implica algo más que desbancar al padre y dar lugar al necesario recambio generacional. Implica abrir un espacio hasta ese momento vedado para las mujeres en Hollywood. Nótense las ironías, subrayadas por esa hiperinflación tan hollywoodense, a propósito de la necesidad imperiosa de estar superando siempre las propias fronteras. La saga es una cuatrilogía, algo oportunamente subrayado por los personajes. El trailer es una evidente parodia a los blockbusters que inundan las pantallas actuales. Genna Davis, que aparece al final como la empresaria “hardboiled” que deberá elegir al ganador/a para el trabajo, lo pone negro sobre blanco: es el negocio, estúpidx! Para ella, amazona al fin, la meta se reduce simplemente a hacerse del lugar, para seguir multiplicando lo mismo de siempre. Una jibarización del feminismo. La vuelta de tuerca feminista del film, entonces, no radica en ganar o no ganar el puesto. Aunque convengamos en que eso ayuda. La industria cinematográfica está en el centro de la crítica, en tanto que emergente de una sociedad patriarcal, línea simpáticamente trabajada a partir del padre. No es tan terrible el tipo, pero jode. Es decir, parece un padre cariñoso, preocupado por el bienestar de ambas, Caroll y Dani. Sin embargo, por alguna razón, las hijas no comparten su entusiasmo convivial. Debe ser porque el padre las está desanimando todo el tiempo, porque las “feminiza”, lo cual en lenguaje macho quiere decir que las coloca en un lugar inferior, subalterno, bonito pero irrelevante. No parece ser tan acuciante el miedo del padre a ser desbancado, cuando al comienzo de la película le aconseja a Caroll que se dedique a copiar acentos, que le salen tan bien. El pánico le sobreviene recién hacia el final, cuando se da cuenta de que de verdad puede quedar emasculado por su propia hija, cuando ella se apropie de la Palabra de todas las palabras, la frase acuñada por Don Lafontaine: “In a world...”. En definitiva, la noviecita rubia resulta ser más sensata de lo que hace sospechar su apariencia de “blondie”, aunque apele a los archi-remanidos argumentos pro-familiaristas enunciados en la frase “lo único que cuenta es la familia”. Al menos sirve para que papi acepte el traspaso generacional, la antorcha que llevará finalmente al éxito en la vida. O sea, la sangre nunca llegará al río. Implica para él aceptar que su herederx es un ejemplar del sexo femenino, aunque resulta obvio que él hubiera preferido un varoncito, en la figura adoptada del enervante competidor de Caroll, Gustav. ¿Qué es lo feminista, entonces? Aparte de que la chica buena gana. Y es una chica. La escena final la muestra a Caroll feliz con su profesión de entrenadora de voz y más integrada a su entorno, protagonista de un espacio que es de ella o que ella se ha sabido hacer, al que ella pertenece. No es un final espectacular, sino que más bien tiende a desmitificar el éxito, ese constructo tan norteamericano. La conclusión, que parece evidente para la industria del cine, desemboca en la idea enunciada al comienzo: se dobla, no se rompe. No parece justo pedirle mucho más a un entretenimiento, aunque este producto dé pie para pensar en los techos de cristal, el sexismo laboral, el paternalismo, y todos los desmanes que produce en las vidas cotidianas de hombres y mujeres la estructura patriarcal del mundo que compartimos, ese “woooorld” que se estira pero no se ensancha. |

Archives

February 2017

Categories |

RSS Feed

RSS Feed