En su tercer largometraje de ficción, Celina Murga vuelve al espacio de la ciudad de Paraná, de donde es oriunda, siguiendo tal vez la idea de que si se quiere trascender fronteras, nada mejor que hablar de lo que realmente se conoce. En ese sentido, una historia que no narra en sí misma nada extraordinario, adquiere proyecciones y claroscuros que la llenan de matices y la vuelven sumamente atractiva. Se ve la maduración desde la inicial Ana y los otros (2003), en un camino que ya había dado una película, Una semana solos (2007), notable por esa rara combinación entre sencillismo y complejidad. Tiene que ver con el abordaje que hace de lo familiar desde sus costados inquietantes, lo que Freud bautizó de lo Unheimlich. Las tramas suelen ser muy simples; el tratamiento de los personajes y de los recursos también. Pero la sensación final para el espectador, es de haber presenciado algo, si no trágico, al menos cargado de una tragedia ominosa, como si fuera una tormenta que no termina de estallar. En honor a la verdad, en La otra orilla se produce el estallido, al menos su antesala. No es necesario mostrar todo. La premisa de “menos es más”, le da muchos frutos en esta producción. Lo central del film es la atmósfera pesada que se va creando desde los detalles más cotidianos e insignificantes, aquellos que se nos pasan más bien inadvertidos. A partir de una frase dicha a destiempo se construye una cierta negación a ver al otro en tanto que otro y no mera proyección de uno mismo. O bajo la forma de una advertencia a la que no se le presta atención, porque es más importante concentrarse en lo nimio, por eso de que cada día tiene su propio afán. En principio se la puede definir como una historia de pasaje de la infancia a la siguiente etapa, la que suele llamarse de la juventud. El personaje central, Nicolás (Alián Devetac), es un adolescente. Está cursando el último año del colegio secundario y ya piensa en la carrera universitaria. Es el hijo mayor de una familia algo particular. No alcanza con definirla como ensamblada, o “patch-work”, porque la paternidad aparece ejercida a medias. El padre tiene dos familias a la vez, desde una modalidad que adquiere algo de perverso, en dirección al sadismo, porque las dos conviven en la misma ciudad. Vive con uno de los núcleos familiares, mientras que mantiene al otro que es más numeroso (madre con tres hijxs). No se aclara el contexto que ha llevado a esta situación. La mirada del espectador alcanza a ver algunas escenas en la vida de esta configuración tan particular, pero que se le hace no tan exótica. La mujer “segundona”, mamá de Nicolás, es consciente de su rol; pero al parecer, la mujer “primera” no. Esto abisma a los personajes en una serie de subterfugios, silencios, mentiras, negaciones, de las que los adultos no se hacen cargo, lo que obliga a los niños a asumirlas. Lo más notable de la película, entonces, es el tratamiento que se hace de los personajes infantiles y de la mirada a partir de ellos. Se trabaja el mundo de la infancia desde su lucidez y permanente interpenetración con el de los adultos. Excelente el trabajo de cruces de miradas, soslayos, desviaciones, que dan materialidad a las intensidades, todo eso que circula pero no adquiere un nombre. La figura paterna, el Jorge al que da cuerpo Daniel Veronese, está delineada también desde la sobriedad de recursos. Lo cual habla de hasta que punto se evitó un trazo grueso en el que hubiera sido muy fácil aterrizar. No deja de ser la materialización del paternalismo más burdo, de la sociedad patriarcal con todos sus vicios y violencias. Tal vez, ese único momento grotesco se pueda encontrar en la escena de la whisquería. Aunque como todos sabemos que sin clientes no hay prostitución, es evidente que no adolece de verosimilitud. El parricidio en la película no pasa de lo simbólico y no llega a ser material, como en la película de Lucía Puenzo El niño pez. Sin embargo, en ambas anida la misma furia, resultado de una sensación muy profunda de incomprensión, una brecha generacional que se exhibe como una herida sin aparente posibilidad de cicatrización. Padres cultivados, representantes de una clase empoderada, deseosos de transmitir una herencia. Lo único que logran es que todo estalle por los aires. La razón tal vez sea que ese deseo no se reconoce en el otro ni lo tiene como destinatario. Los gestos de transmisión sólo revelan narcisismo. Se agradece profundamente la escena del karaoke. No sólo por la manera en que se manifiesta la fuerza adolescente a través de la poesía y del arte, aunque sea ajeno y se ejerza por imitación. Andrea y Nicolás corporizan en ese momento la felicidad, que si bien es pasajera y humilde, es una señal de autenticidad, de todo el potencial que está ahí y que los adultos no suelen ver. Funciona en contraste magnífico con la decadencia y la tristeza de la whiskería. Los rescata y nos rescata de la depresión, en un pasaje de enorme empatía. Será tal vez porque los dos le ponen voz y cuerpo a Charly García, a “Rezo por vos”. Entonces es posible entender que el acto final de Nicolás responde a una forma rara de amor, ese “amor sagrado” que implica asumir una subjetividad autónoma, a pesar de las consecuencias y aunque les duela a los demás.

1 Comment

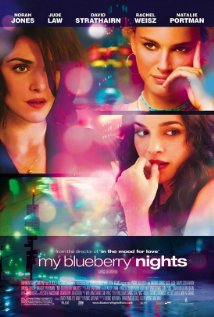

Abordar una película que llega con una importante carga de expectativas siempre resulta un poco injusto para la película. Pero es el precio que tienen que pagar por venir con un premio pesado como la Palma de Oro del Festival de Cannes. Si es que este tipo de premios le juegan a favor o en contra, en realidad es una cuestión que responde a la lógica del mercado y cada día menos a la excepcionalidad o la calidad. Se aplica bastante a este caso. Ya se ha dicho y escrito mucho sobre esta producción, que no sólo aparece en las listas de los títulos top del cine independiente, sino de las mejores del año pasado. Aquí va mi comentario. La primera impresión es que se trata de otra película francesa más, pero un poco más larga. Bastante más larga. Tres horas de más de lo mismo. Es decir, Cannes meets Hollywood. En ese sentido, la pregunta gira alrededor de cuál es la tan mentada novedad premiada. No es que sea mala. El cine francés sigue ofreciendo en parte un alivio a una estética de lo espectacular-sin-contenido, que es el signo del actual cine de entretenimiento. Y lo que La vida de Adèle pone en escena es la estética del cine-tiempo, que le da al espectador la posibilidad de ver y pensar a la vez, de detenerse y seguir los pasos de esos personajes que ocupan la pantalla, o que se salen de la pantalla para introducirse en su universo, sin necesidad del recurso al 3D. Vale entonces la morosidad, que por momentos se convierte en tedio, y por momentos en delectación. En cuanto a la discusión por el realismo, que se vincula antes que nada con la verosimilitud o con el pacto hacia el espectador, convengamos en que resulta demasiado ingenua para interpretar esta como cualquier otra película. El cine es artificio, algo que está bastante fuera de discusión a esta altura del partido. La película no es más realista que cualquier texto y su literariedad aparece subrayada desde el comienzo por el hecho de que abre y cierra con escenas de literatura. Una clase de la escuela media leyendo a Marivaux; una clase de escuela primaria leyendo literatura infantil. En el medio un periplo sumamente arbitrario de una muchacha en apuros. Lo de arbitrario es porque no se trata sólo de una cuestión de montaje y selección, algo esencial al cine. Cómo narrar si no, varios años de la vida de alguien en tres horas. Abrir y cerrar con escenas de lectura da una cierta pista para entender lo literario, el funcionamiento del artificio. Eso me lleva a pensar, además, lo siguiente. En la primera escena los estudiantes leen en clase con el profesor La vie de Marianne de Pierre de Marivaux, texto que es comentado y parafraseado. La selección del fragmento leído en clase tiene que ver con la peripecia que da comienzo a la acción, el encuentro fortuito pero crucial entre Adèle, la niña supuestamente proletaria, y Emma, quien desde ese momento queda a cargo de su educación sentimental. En otro momento, los estudiantes comentan en clase con otra profesora la tragedia de Sófocles, Antígona. Nada más, y nada menos. La adolescente rebelde que cuestiona a la Ley paterna y al Estado. Marivaux, en quien creo que también suele pensar Woody Allen, pone en escena experimentos a los que somete a una serie de personajes que sirven más para resolver tesis planteadas racionalmente de antemano que a profundizar en ideas o sentimientos. Son como marionetas, a las que se coloca en un escenario y se les proponen algunos desafíos, juegos de amor y desencuentro. Tal parece ser, así lo veo, la dinámica de esta película. A pesar de la insistencia obsesiva de la cámara en retratar primeros planos (de hecho la película consta más de primeros planos que de otra cosa), no llegamos ni remotamente a palpar los sentimientos, deseos, ansiedades, temores, de estos personajes. Ni siquiera los de Adèle, centro absoluto de toda el asunto. Incluso, para ser justos con Emma, su reacción rayana en la neurastenia que termina con la violenta escena del repudio de Adèle, aparece como surgida de la nada, no tiene ni un antes ni un después. Sí, ya se la había visto flirteando en la fiesta con otra; se la ve también en pareja con ella un tiempo más tarde en el momento de su consagración como artista. Pero falta todo el desarrollo de la relación entre ella y Adèle, escatimado a la mirada del espectador que deberá adivinar el tedio, los rasguños y moretones que se producen con la convivencia. Ni que decir de la manera en que a partir de la primera hora de proyección el entorno social de Adèle se evapora en el aire. De pronto, no tiene más familia, ni amigos, ni nada. Sólo colegas de trabajo. Es ella sola y su circunstancia. Pasando a ésta, su lesbianismo queda entonces en el centro de la escena. En ese sentido, la película tiene el mérito de dar visibilidad a un amor lésbico, un tema que si bien no es infrecuente en el cine, pasa bastante desapercibido para la crítica de cine o la recepción en general. Es un tema que queda relegado (no sin alivio) a los festivales de cine queer. Pero (siempre hay un pero), volvamos a lo espinoso. Y aquí debo decir que la película no me gustó, aunque pienso que es una buena película, es decir, una que permite pensar y debatir y no dejar indiferente. Si la miro desde las premisas de las teóricas críticas feministas de cine, y me remonto a 1975 y al famoso texto de Laura Mulvey “Visual Pleasure and Narrative Cinema”, se justifica que la autora de la historieta que sirvió de base al texto haya criticado la película por misógina. No sé si yo llegaría tan lejos, pero lo cierto es que no es una película sensible a las exigencias de un cine feminista. Hay una fechitización de la imagen femenina, tal y como la criticaba Mulvey, la mirada que encara a la mujer como fetiche, que erotiza la imagen, que la convierte en mero objeto de la mirada patriarcal. Hay más que suficientes escenas de Adèle, (y se suma un nuevo sex symbol a la lista que va de Marilyn Monroe a Sylvia Kristel) alias Adèle Exarchopulos... durmiendo. La cámara se enamora de esa bella durmiente. Pero no se la ve en su vida cotidiana como sujeto activo. Es también bastante cuestionable la puesta en confrontación de las políticas sociales, que se suponen encarnan Adèle y su medio, con las políticas de diversidad de género, colocadas del bando de Emma y Cía. ¿Son dos bandos irreconciliables, separados por una mera cuestión de clase y/o educación? ¿Emma no se interesa por las manifestaciones en favor de los inmigrantes y los estudiantes, etc.? ¿Tanto lo cuesta a Adèle incorporar los avances en derechos sexuales como parte de la otra lucha? ¿Todo pasa entonces por o comemos spaghetti bolognese o comemos ostras? En el fondo, cabe la pregunta acerca de qué tan desprejuiciado es el abordaje de un tema que merece ser tratado, el amor entre mujeres, realizado a partir de una mirada que no entiende la especificidad de la diferencia, del ser mujer. Una pareja, es una pareja, es una pareja... Pero la película no pone en escena a una pareja, su enamoramiento, ascenso, descenso, crisis, sino que se queda tildada con una mujer en estado de transición, congelada en el ámbito en donde resulta más inofensiva, el de la imagen.  Este director cuya particularidad reside más bien en crear atmósferas, se ejercita aquí en una película “americana”, aunque no haya sido la primera en atravesar el océano. La primera había sido Happy Together (1997) que transcurre en Buenos Aires. En My Blueberry Nights retorna una vez más al tema obsesivo de los desencuentros amorosos, de la pregunta en torno a qué necesidad hay de sufrir por amor. En la versión "argentina" del desengaño, y a pesar del extrañamiento que muy bien trabaja desde el exilio y el desarraigo de dos hongkoneses, logra captar mucho de la desesperación de una ciudad que va camino al derrumbe. En la versión “yankee”, es más la mistificación de esa cultura de neón y de tartas lo que baraja como si fuera un juego de caleidoscopio. Hay una evidente evocación a Edward Hopper, tan amado por los cineastas a la hora de hacer cine costumbrista o de parodiarlo. Pero tal vez esto se deba al marco de referencia que ofrece el espacio del café. De ahí se sale, allí se vuelve, para cerrar un periplo que dura casi un año. Más exactamente, trescientos días. La película intenta ser táctil y gustativa, cuando de tanto en tanto la pantalla se ve cubierta por el helado en el momento de derretirse sobre la tarta caliente de arándanos, las “blueberries” del título. Se juega a un tipo de visión fragmentada, como biselada. La mirada aparece continuamente obstruida por las letras de los ventanales del café, por los carteles. Y la fragmentación se subraya con la línea del metro que corta la noche, suspendido en lo alto. Esta imagen, que podría hacer pensar en la modernidad y sus ciudades llenas de solitarios, produce el efecto contrario, de anacronismo. En gran medida, porque todo es retro, como en las películas anteriores, citadas de diversas maneras: Chungking Express (1994), In the mood for love (2000), 2046 (2004). Todo remite a una iconografía de la que este director parece haberse adueñado, y que incluye desde la música hasta la saturación de colores, pero sobre todo las luces. Estridentes, tenues, blancas, de colores. Se suceden como los brillos de una bola de espejos que queda girando después de que pasó la fiesta. En cuanto al relato, es la historia de Elizabeth, Lizzy (Norah Jones), y del trabajo que tiene que llevar adelante para superar el abandono de su pareja. Por momentos se la ve más furiosa que enervada. Pero queda claro que se encuentra presa en la melancolía. La decisión de irse de viaje resulta muy acertada. Ya lo aconsejaba hace mucho Lito Nebbia. New York, Memphis, Nebraska... la película cita al género de la road-movie sin pertenecer a él, como si se hiciera cargo de que no es una película norteamericana. De ese modo la historia de Lizzy empieza a desplegarse como un biombo, y las caras de las otras y otros que va encontrando en sus nuevos destinos no son más que diversas maneras de verse a sí misma, como en espejo. En parte, es una manera de decir que no es la única que sufre, ni mucho menos la más desdichada. Una vez relativizado su dolor, puesto en contexto, le queda entonces espacio para poder no sólo observar, sino actuar. Se topa primero con el desastroso matrimonio de Arnie (David Strathairn) y Sue Lynne (Rachel Weisz), muy autóctonos los dos, con sus acentos y su violencia pasional. Lizzy escucha y también protege; sabe abrazar cuando es necesario. Más bien trágica, la experiencia de esta pareja sureña la confronta con la vulnerabilidad tanto de hombres como de mujeres, y con el fracaso a pesar del amor. Luego le toca seguir viaje y su siguiente escala será más pintoresca. Trabaja en un casino, lo que le permite no sólo encontrar a Leslie, una Natalie Portman vulgar y desenfadada, sino darse cuenta de que al fin el amor no es más que una adicción. Si ya se había visto el vínculo entre amor y alcohol, ahora se trata de otro vicio, el juego. Uno se juega todo en la mesa y no hay racionalidad que valga. Se gana o se pierde. A veces toca una cosa, a veces la otra. Es el azar, que le dicen. Darse cuenta de que ella, como todos, existe a partir de la mirada del otro, le permite entonces volver e intentar de nuevo con Jeremy (Jude Law), que la estaba esperando. Se invierte el mito clásico de Ulises y Penélope. Ella sale, manda postales; él se queda haciendo pasteles. En ese sentido, es un relato que visibiliza mucho a las mujeres. Y no desde la simple delectación, aunque hay mucho de esto en una cámara que está fijada en los rostros. Son mujeres fuertes y autónomas, que se permiten tener como fetiche al auto, la quintaesencia del American Dream, ya no un par de zapatos. Lizzy ahorra para comprarse un Buick. Leslie comete su pequeño parricidio simbólico robando el Jaguar del papá. Sue Lynne, una mujer de otra época, una pin-up si se quiere, se sube con total elegancia a su descapotable, del cual alardea. Cada mujer, un estilo. Todas distintas, todas en la ruta.  La vi por primera vez en una avión y me gustó tanto que la volví a ver. Quería corroborar que no había sido sólo una impresión pasajera. Se trata de una historia de educación sentimental, pero que se abre en dos direcciones, la de un hijo ya adulto y la de un padre hacia el final de su vida. La película reflexiona también sobre la memoria, su funcionamiento, y los pasos necesarios para poder llevar a cabo el trabajo de duelo. No sólo los administrativos, aunque éstos aparecen consignados. De ahí el uso del flashback para narrar, los cambios de perspectiva, la fragmentación, la vacilación (¿tenía un sweater a rombos o un sweater violeta cuando hizo su anuncio?). Se inserta no sólo en una perspectiva familiar o individual, sino también colectiva y social. La narración empieza con la muerte del padre, Hal Fields, maravilloso Christopher Plummer. Abre con su muerte, pero nos muestra a un Hal más vivo que nunca, como si su vida hubiera comenzado recién ahí. Para ser exactos, su verdadera vida comienza cuando muere su esposa Georgia, viudez que le permite realizar la postergada salida del closet. Sale con bombos y platillos, con fuegos artificiales, con la desmesura que busca recuperar en un breve espacio de tiempo (el hombre tiene 75 años) todo lo que hubiera debido caber en esa vida anterior y no tuvo lugar. El amor, el romance, la militancia, las rondas de amigos, la sexualidad. La historia está narrada desde la perspectiva de Oliver, un melancólico Ewan McGregor, que intenta recoger los pedazos en que se convierte su propia vida luego de estas dos muertes. Un rompecabezas. La vida de Oliver parece ir en sentido contrario, ya nació viejo. A los 38 años se ve como la persona más triste del planeta. Teoriza sobre la tristeza, la dibuja, la destila en cada uno de sus gestos. Enerva a sus amigos que lo quieren igual, a pesar de su obsesivo regodeo en la apatía. Es un buen hijo de su padre, de la misma manera que lo había sido de su madre. Lo cuida amorosamente, lo acepta, lo acompaña en sus andanzas. Adopta a su perro Arthur, un terrier con el que mantiene serenos diálogos correspondidos. Le habla a Arthur con la misma parsimonia con la que se dirige a Hal o a Georgia, como si él fuera un padre comprensivo y magnánimo, acabado ejemplar de la educación antiautoritaria. Los roles están trastocados. Evidentemente la culpa es de esa sociedad de post-guerra, la de los años '50, en vías de liberación pero todavía constreñida por severas normas de comportamiento, sobre todo en lo relativo a la sexualidad y al género. Un sociedad que sólo puede generar sujetos presos de la melancolía. Por eso, entre las postales que el narrador exhibe como siendo parte del álbum familiar-social, el hecho político ominoso no es la muerte de Kennedy sino la de Harvey Milk. Y el álbum es tanto familiar como social, porque lo personal es político, como sabemos gracias a las feministas. Si se quiere, la ausencia notable de la película son las feministas y sus aportes a la liberación tan homenajeada. Los comienzos del título no sólo involucran a Hal, por eso se habla en plural. También incluyen a Oliver que conoce a Anna, otra solitaria, sujeto nómade contemporáneo. Anna, francesa, habitando hoteles. Que vive siempre al borde del suicidio paterno, es decir perseguida por la amenaza de un padre que quiere matarse y no lo hace, y la confina a un gesto congelado de permanente huida. Ella es actriz. Tanta imperfección tal vez no sea más que la condición justa para comenzar algo ni ideal, ni perfecto. Algo... Oliver se aferra a la excusa del fracaso matrimonial de los padres para no cimentar relaciones duraderas. Pero a los 38 esa excusa ya no sirve, ni siquiera a pesar de la auto-conciencia que lo impulsa a ir disfrazado de Sigmund Freud a la fiesta de Halloween. ¿A quién quiere engañar con esa pipa y esa barba postiza? Hacen falta algunos parricidios, lo que no supone matar al padre, sino rescatar al padre imaginario y su destino luminoso (perdón, no puedo no introducir a Julia Kristeva), el que invita al goce y al ágape. Éste es, claro, Hal. La mirada del hijo, más allá de su tristeza, de hacerse cargo de la mochila, es comprensiva. Acepta con una dosis de estoicismo la sexualidad del padre, disfrutada, exhibida. El duelo parece recién concretarse cuando él logra aceptar que el padre amaba también a otros, sobre todo a ese Andy tan desparejo, tan desgarbado y fuera de sitio. La película es sobria, tal vez para que no caigamos en la trampa de que está todo resuelto ahora que vivimos tiempos más relajados, más políticamente correctos. Las postales del presente son bastante impersonales, como esos pasillos del hotel lujoso en donde vive Anna. La noción de hogar se diluye, por eso hace falta volver a nombrar las habitaciones de la casa cada vez que se la muestra: ésta es la cocina, ésta es la sala en donde comemos, éste es el baño. La gran transgresión de los muchachos de treinta es hacer “graffiti” mientras nadie mira. Si la alegría de los años '50 era una mera impostación, ¿cómo definimos entonces lo que es la alegría ahora que estamos de vuelta de todo? De alguna manera exquisita, se trata de asumirnos como eternos principiantes. |

Archives

February 2017

Categories |

RSS Feed

RSS Feed