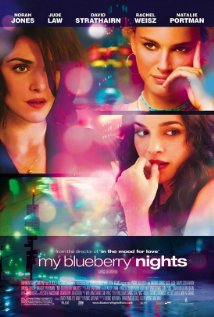

Este director cuya particularidad reside más bien en crear atmósferas, se ejercita aquí en una película “americana”, aunque no haya sido la primera en atravesar el océano. La primera había sido Happy Together (1997) que transcurre en Buenos Aires. En My Blueberry Nights retorna una vez más al tema obsesivo de los desencuentros amorosos, de la pregunta en torno a qué necesidad hay de sufrir por amor. En la versión "argentina" del desengaño, y a pesar del extrañamiento que muy bien trabaja desde el exilio y el desarraigo de dos hongkoneses, logra captar mucho de la desesperación de una ciudad que va camino al derrumbe. En la versión “yankee”, es más la mistificación de esa cultura de neón y de tartas lo que baraja como si fuera un juego de caleidoscopio. Hay una evidente evocación a Edward Hopper, tan amado por los cineastas a la hora de hacer cine costumbrista o de parodiarlo. Pero tal vez esto se deba al marco de referencia que ofrece el espacio del café. De ahí se sale, allí se vuelve, para cerrar un periplo que dura casi un año. Más exactamente, trescientos días. La película intenta ser táctil y gustativa, cuando de tanto en tanto la pantalla se ve cubierta por el helado en el momento de derretirse sobre la tarta caliente de arándanos, las “blueberries” del título. Se juega a un tipo de visión fragmentada, como biselada. La mirada aparece continuamente obstruida por las letras de los ventanales del café, por los carteles. Y la fragmentación se subraya con la línea del metro que corta la noche, suspendido en lo alto. Esta imagen, que podría hacer pensar en la modernidad y sus ciudades llenas de solitarios, produce el efecto contrario, de anacronismo. En gran medida, porque todo es retro, como en las películas anteriores, citadas de diversas maneras: Chungking Express (1994), In the mood for love (2000), 2046 (2004). Todo remite a una iconografía de la que este director parece haberse adueñado, y que incluye desde la música hasta la saturación de colores, pero sobre todo las luces. Estridentes, tenues, blancas, de colores. Se suceden como los brillos de una bola de espejos que queda girando después de que pasó la fiesta. En cuanto al relato, es la historia de Elizabeth, Lizzy (Norah Jones), y del trabajo que tiene que llevar adelante para superar el abandono de su pareja. Por momentos se la ve más furiosa que enervada. Pero queda claro que se encuentra presa en la melancolía. La decisión de irse de viaje resulta muy acertada. Ya lo aconsejaba hace mucho Lito Nebbia. New York, Memphis, Nebraska... la película cita al género de la road-movie sin pertenecer a él, como si se hiciera cargo de que no es una película norteamericana. De ese modo la historia de Lizzy empieza a desplegarse como un biombo, y las caras de las otras y otros que va encontrando en sus nuevos destinos no son más que diversas maneras de verse a sí misma, como en espejo. En parte, es una manera de decir que no es la única que sufre, ni mucho menos la más desdichada. Una vez relativizado su dolor, puesto en contexto, le queda entonces espacio para poder no sólo observar, sino actuar. Se topa primero con el desastroso matrimonio de Arnie (David Strathairn) y Sue Lynne (Rachel Weisz), muy autóctonos los dos, con sus acentos y su violencia pasional. Lizzy escucha y también protege; sabe abrazar cuando es necesario. Más bien trágica, la experiencia de esta pareja sureña la confronta con la vulnerabilidad tanto de hombres como de mujeres, y con el fracaso a pesar del amor. Luego le toca seguir viaje y su siguiente escala será más pintoresca. Trabaja en un casino, lo que le permite no sólo encontrar a Leslie, una Natalie Portman vulgar y desenfadada, sino darse cuenta de que al fin el amor no es más que una adicción. Si ya se había visto el vínculo entre amor y alcohol, ahora se trata de otro vicio, el juego. Uno se juega todo en la mesa y no hay racionalidad que valga. Se gana o se pierde. A veces toca una cosa, a veces la otra. Es el azar, que le dicen. Darse cuenta de que ella, como todos, existe a partir de la mirada del otro, le permite entonces volver e intentar de nuevo con Jeremy (Jude Law), que la estaba esperando. Se invierte el mito clásico de Ulises y Penélope. Ella sale, manda postales; él se queda haciendo pasteles. En ese sentido, es un relato que visibiliza mucho a las mujeres. Y no desde la simple delectación, aunque hay mucho de esto en una cámara que está fijada en los rostros. Son mujeres fuertes y autónomas, que se permiten tener como fetiche al auto, la quintaesencia del American Dream, ya no un par de zapatos. Lizzy ahorra para comprarse un Buick. Leslie comete su pequeño parricidio simbólico robando el Jaguar del papá. Sue Lynne, una mujer de otra época, una pin-up si se quiere, se sube con total elegancia a su descapotable, del cual alardea. Cada mujer, un estilo. Todas distintas, todas en la ruta.

1 Comment

|

Archives

February 2017

Categories |

RSS Feed

RSS Feed